文/林保淳

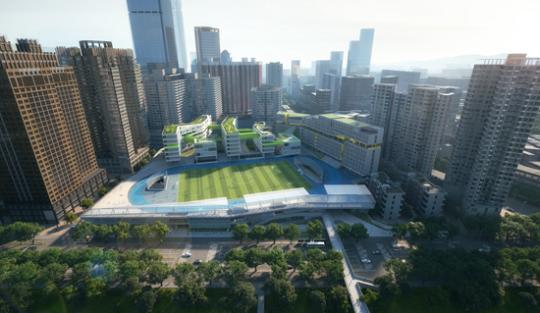

(相关资料图)

(相关资料图)

《万年清》从咸、同之际问世以来,糅合了前此侠义小说的诸多特色,藉乾隆皇帝游江南的民间传说展开,带出广泛流传于闽、广二地的南少林传奇,尽管在人物塑造、情节设计、结构安排上很难称得上是佳作,但却相当意外地,在往后的一百多年间,掀起不小的浪潮。

先是有江喋喋的《少林小英雄》推衍其绪,将其中原带有浓厚“市井英雄”色彩的人物,敷设成侠客型的英雄,然后又在夙具强烈革命意识的“广派”作家如邓羽公、我是山人手中,进一步赋予其“反清抗暴”的正义形象,最终又在香港电影的推波助澜下,广泛且深入地流播于民间, 寖至成为家喻户晓的民间传奇。

“市井英雄—侠客—志士”的演化路径,可谓相当清晰,从中正可以窥见一个英雄从诞生到成长的过程中,是如何逐步加深其道德形象、矫正其行事风格、标榜其爱国忧民意识的。民国以来,武侠小说盛行不衰,而从侠义小说蜕转成武侠小说,无疑地,《万年清》起了关键作用。

一、《万年清》及其武侠特色

《万年清》全名《圣朝鼎盛万年清》,是一部约成书于晚清咸丰、同治年间的侠义小说(参见图 1)。据学者的考证,此书全帙有八集七十六回,但前后编写者显然不同,前四集是广东文人所写;第五集作者虽与前四集不同,但语杂广东方言,亦可推断其为广东人所续;六至八集,则系上海书贾续刻,但非一时一人所续,要亦可知,故有多处情节无法兜拢,编辑相当草率。此书历来研究者不多,但皆注意到其与民国以后勃兴的武侠小说之关系,如刘荫柏就认为:

第四回至第八回为全书精华,写的是少林派武功高手方世玉的传说,此中的方世玉、苗翠花、至善禅师、五枚大师、白眉道人、冯道德、胡惠乾等人,在近、现代武侠小说中多次出现,甚至有涉及此内容的电影、电视问世,其内容对后世武侠小说的直接影响,似在《施公案》、《三侠五义》之上。[1]

事实上的确如此。盖此书分双线进行,一线呼应书名意旨,以夸耀“圣朝”(清朝)之“鼎盛昌隆”,将“永享万年”为主,“作者刻意把乾隆皇帝塑造成一个体察民情、爱惜人才、万民拥戴的理想皇帝” [2],开篇没几行,就以“天地生成大圣人,文才武艺重当今。帝皇少见称才子,独下江南四海闻” [3]1诗句盛赞乾隆皇帝,并伏下后来他“下江南”的事迹。

《乾隆下江南》为此书别名,亦为主线,叙写乾隆皇帝游江南,一路上锄强扶弱,铲除贪官污吏,慧眼识英豪,为国举荐良才,所至之处,百神护佑,蛟虎花鸟诸神怪皆来朝觐,并夸显其文武双全,诗酒风流。虽然结构甚为松散,但为塑造一个文武双全、仁圣侠义的“帝王侠客”的用心,是极其明显的。

另一副线,则是从第四回末开始叙述的有关方世玉的出身来历,及其“打擂台”的英雄事迹,由之引出武当、峨眉诸门派的纠葛,尤其是南少林的重新改组。但此一主线因四集后的撰述者各有不同,观点亦互异,故前后龃龉处不少,而英雄形象寖至判若两人,颇足玩味。

此二线本是互不相关的,但在六集五十七回中稍作了粗糙的绾合,叙及乾隆皇帝被高铁嘴(高进忠)认出真身,并由方魁口中得知胡惠乾无恶不作的劣迹,写下一道意旨,敕令两广总督曾必忠“严拿胡惠乾正法”,简单交代过去,其后最重要的“大破少林寺”情节,就等如是“奉旨而行”的了,故在最末一回也以乾隆皇帝论功行赏告终。

实际上,乾隆皇帝与方世玉在书中全无关涉,就如同两个不同的故事堆栈在一起般,“帝王侠客”与“市井英雄”各趋一途,对其后的小说、戏曲、评书等通俗文艺各有不同影响与发展;而武侠说部,则隐隐然跨越其界线,甚有值得深究之处。

(一)《万年清》中的“帝王侠客”

司马迁在《史记 • 游侠列传》中曾提及“乡曲之侠”“布衣之侠”“闾里之侠”“匹夫之侠”等名目,但领衔的名词,基本上都是同义字,意谓侠客皆出于民间;尽管他也道及了“战国四公子”之“皆因王者亲属,藉于有士卿相之富厚,招天下贤者,显名诸侯,不可谓不贤者矣。比如顺风而呼,声非加疾,其势激也” [4]3867,行事有类于侠客,但很明显地是不将之纳入“侠”的范畴的。

而班固在《汉书 • 游侠传》中谓四公子“皆藉王公之势,竞为游侠,鸡鸣狗盗,无不宾礼” [5],其实是曲解了司马迁传述游侠的命意。毕竟,侠客出于民间,既无卿相之富贵与权势,亦无复杂的人际关系、上下位阶的羁绊,更未必在意于君臣、仁义等伦理,全凭一时直觉式的“义气”行事,司马贞谓“游侠径挺,亦何必肯存仁义也” [4]3866,虽误解了《史记》原文,却掌握了游侠行事的风格,这与高居卿相之位可以用富贵名位招揽贤士的“豪客”大异其趣。

游侠获得激赏,可能一跃而成卿相,如《后汉书》所载的窦融:“始以豪侠为名,拔起风尘之中,以投天隙,遂蝉蜕王侯之尊,终膺卿相之位。” [6] 但时移位易,既居卿相之尊,自不能像民间草莽般行事,此与侠客的本质就有所抵牾。

因此,历史上虽然许多名将、名相、名臣都曾被“冠以侠名”,其中不乏“帝王侠客”,如汉文帝、蜀汉昭烈帝、魏武帝之流,但其为侠的时间都在未发迹、显赫之前,即此可以窥见其不同。

如古典说部中,有敷衍历史上“少游侠无行,拳勇健步” [7] 的五代名将史弘肇故事的《史弘肇龙虎君臣会》;赵匡胤在历史上虽未被“名侠”过,但小说《赵太祖千里送京娘》中却明言其“任侠任气”,可所述“先在汴京城打了御勾栏,闹了御花园,触犯了汉末帝,逃难天涯。到关西护桥杀了董达,得了名马赤麒麟。黄州除了宋虎,朔州三棒打死了李子英,灭了潞州王李汉超一家” [8]的英雄事迹,也都是在寒微未显之时。

清初东隅逸士吴璇所编的六十回长篇小说《飞龙全传》,演述“生性豪侠”的赵匡胤从寒微到“陈桥兵变”的发迹历程,其中多有豪侠之举,但也到他成为“宋太祖”便戛然而止。[9]《万年清》以乾隆皇帝充当“帝王侠客”,在侠义说部中可以说是绝无仅有的,但也因其绝无仅有,反而提供了许多值得我们探讨、研究的问题。

《万年清》成书于咸、同年间,正是大清国势颠危、内忧外患骈臻的时期,作者欲借书中的“仁圣天子”宣扬德威、粉饰太平来聊以自慰的用心,是皎然可知的。

故此书以乾隆皇帝为主脉,从“圣朝鼎盛万年清”的名目可知,无非意在张扬晚年自号“十全老人”的乾隆皇帝的仁圣英武,故众神护佑、百灵朝拜,自不在话下;而其微服出巡,未带任何侍卫随扈,仅以半路所认义子周日清相伴,且盛夸其武艺之超群,颇足以窥出是书亦有意将乾隆皇帝塑造成一个“帝王侠客”的企图。

在经营技巧上,《万年清》显然从前此的侠义说部中撷取了不少模式,从《水浒传》中取其绰号、结义,从《飞龙全传》中取其“真龙天子”,从《施案奇闻》《三侠五义》中取其侠客之协助清官,更从《永庆升平》中撷取了豪侠拥护天子、为地方除害的情节。

《万年清》中,天子从庙堂步入江湖,小说一方面叙其豪勇仗义的英雄行径,一方面又写其无法忘情于巩固江山的意图。将乾隆皇帝塑造成侠客,则见义勇为、除暴安良固是份当所为,但以武犯禁、意气用事实与国家律法大相扞格,然天子集天下最尊贵的权与势于一身,本身就等于是国家律法的象征。故此处即显现出欲将身为“九五之尊”,超乎国家律法之上的实权拥有者——乾隆皇帝——模塑成一“侠客”的荒诞与谬悖。

侠客“以武行侠”,此乾隆皇帝之所以必须具备堪称超群武艺的前提,但侠客冒险犯难,如或遇上强敌,或是众敌,则亦难避免身遭损伤,但乾隆皇帝贵为天子,自不能有任何闪失,故每遇危难,即有人、神前来护卫,或真龙现身,以保无虞;遇贪官倚势,则贪官必猝死或晕迷,此为荒诞之失。

侠客借武行侠,公然站在法律的对立面,虽颇受贫弱无告者欢迎,而公权力环伺左右,犹不免多所顾忌,鲜少敢于直接与代表威权的官府冲突者;而此位仁圣天子乾隆皇帝,大权专断,有恃无恐,根本视律法为无物,直扑衙署、怒斩贪官的场面屡见,在第二十一回中,甚至因个人意气,对公然举兵劫狱、杀官的太湖水寇及牛头山盗贼网开一面,与侠客精神完全谬悖,而其所以能如此悍然蔑视律法,唯一的原因是他正是唯一可以恃权专断的仁圣天子。

因此,“帝王侠客”的设计事实上是一种“错体”,将两种截然对立的人物欲统合为一,其间自然处处扞格,难以说服人心了。

正因如此,故自《万年清》以后,民间通俗文艺固然亦多衍述“乾隆下江南”的盛事,但自成一格,夸饰“江山主人”的诗酒风流、趣事传闻,而通常与“江湖侠客”分道扬镳。

即便偶有牵合,高高在上的仁圣天子亦往往被拉下马来,甚至被当作“负面形象”,如 20 世纪五六十年代在台湾盛行的木偶戏《少林寺》中,乾隆便是一个听信谗言的昏君。相对地,《万年清》中真正影响及于武侠说部的,乃是书中颇形混乱、多有矛盾的“市井英雄”。

(二)《万年清》中的“市井英雄”传奇

《万年清》中“市井英雄”的代表,无疑是在第四回末开始出现的方世玉,以及由方世玉于第六回引出的胡惠乾。称其“英雄”,而不以“侠客”名之,乃因其行事虽颇类于“侠客”,但与经由《三侠五义》完成的、受儒家正义观规范的正面侠客毕竟还是不同的,好勇斗狠、意气用事,以朋友为性命,而未必“轨于仁义”。

方世玉与胡惠乾是《万年清》副线的两大要角,从他们身上牵引出书中最引人瞩目的江湖恩怨。在全书中,与此二人相关的情节,据日本学者冈崎由美的区划,可分为五个大段落:

1.“方世玉打擂台”,在初集第四回半至第八回;2.“胡惠乾私下山”,在二集第十四至第十七回;3.“胡惠乾恃恶”,在四集、五集的第四十四至第四十七回;4.“胡惠乾丧命”,在六集、七集第五十七至第六十六回;5.“大破少林寺”,在八集第七十至第七十六回。

这五大段落间,夹杂着乾隆游幸江南的事迹,结构颇为淆杂,但脉络还算相当清楚,唯因为各集作者不一,出版时地亦不同,前后人物关系及形象常相龃龉。大体上,以胡惠乾为主角的三个段落,可以合而为一,故实际上是三大部分:“方世玉仗义”“胡惠乾报仇”以及“大破少林寺”。

1. 方世玉仗义

方世玉是《万年清》中关联所有事件的主角,具体的英雄行径,则是“仗义”。但此一“仗义”,虽也颇有侠客的风范——打抱不平、锄强扶弱,但意气用事,宛如脱缰野马,是不受任何社会规范束缚的。

方家是广东富商,本乏人文素养,方父又忙于处理商务,疏于管教,而方世玉“性情又烈,终日在外闲游闯祸,未逢敌手” [3]35,再加上母亲护短溺爱,胆子更大,“专好交朋接友,挥金如土,结纳英雄,相交朋党。初时还不过在本地左右引是招非,到后来弄得满江南城都知道他打不平的名号” [3]35。

据此而言,方世玉尚不乏豪侠的某些特质——武勇过人、交游广阔、仗义疏财、打抱不平,且具有强劲的生命力,不过,此一生命力的展现,也很明显缺乏理性的制约,大抵是凭心中一股冲动的血气之勇行事,而置外在的礼法于不顾,可以为善,也可能为恶,颇类于“小霸王”。

从好的方面来说,这种气质的勇猛精进、蔑视成规,往往可以取得异军突起的效果,对混乱、消极的社会不啻是一剂强心针;但是,就一个常态的社会而言,这种气质由于充满了许多未定的因素,非可以既定的成规约束,大体是不太受欢迎的,方父对方世玉之所以“忍气吞声,付之无奈” [3]35,以及方母之所以曲意维护、遮掩隐瞒,虽是对方世玉行事的不同反应,却都说明了这点。

正因如此,故当他随父亲方德到杭州,听闻雷老虎摆下对广东人充满轻蔑的擂台时,就禁不住心中怒火,瞒着家人前去挑衅,终至引发后来以“九环剑靴”打死了雷老虎,以及其母苗翠花请来白鹤山五枚师太,击杀李巴山、李小环父女的事件。

在这件凸显传统中国人偏狭的地域观念的事件中,方世玉以初生之犊大胆挑战前辈高人,固然充分显现其勇猛精进的少年锐气,但在手段上很难说是符合侠义作为的,雷老虎固然是仗势欺人,但距离所谓的“恶霸”还是有相当大的落差。

尤其是五枚师太,明知方世玉不该在擂台上暗用兵器,且她与李巴山严格说来还是同一师门,居然也未能主持公道,以致引伏了未来的“门户”之争。平心而论,此事双方的意气之争、仇隙之报、偏袒之心是无可掩盖的,最多不过是“以暴易暴”,未必即可说是行侠仗义。

相对地,当胡惠乾遭受织机坊工人的欺侮凌辱时,方世玉兄弟挺身而出,倒是颇具“仗义”的精神。故事发展到胡惠乾出现,角色的比重就产生了变化,方世玉在此之后,明显成了陪衬,故事的重心转到胡惠乾身上,而其拜在少林至善禅师门下学艺,更是后来小说的一大关窍,少林寺十大弟子“共同”承担了后来故事的发展,尤其更着墨在胡惠乾的“复仇”之上。

小说的这段叙事特别引出了至善禅师。至善禅师的出现具有两大作用:首先解决了其弟子黄坤及林胜的冤狱。黄坤、林胜的冤狱,颇类似于《水浒传》中“女人是惹祸的根苗”,林胜与方世玉奉派前去查探,劫狱、仇杀等一连串行动,与梁山泊的好汉并无二致,杀戮之重可以“媲美”《水浒传》中的《张督监血溅鸳鸯楼》,不仅首恶马钊群、甘氏姑嫂、峨眉二尼惨遭剖腹挖心,剁成肉酱,连更夫、侍婢、姬妾亦未能幸免,更匪夷所思的,居然干起“劫财”的勾当,虽说是“不义之财”,且“预备将来赈济穷人” [3]74,总是难以餍服人心。但是却也可看出这样的行径,毕竟仍是侠客所不应为的。

吊诡的是,至善禅师最后以巧妙地协助官府追回失印、注销案情终结了此案,则明显有取于《三侠五义》中的侠客协助清官办案,失印的知县石岐“虽不甚清正,却也奉公守法”,知府王廷槐更是“爱民如子”,皆非贪官污吏,倒是盗印的兵备道赖大鹏,书中刻意点出“自小在武当山冯道德手下为徒” [3]75,颇有意贬损冯道德,为胡惠乾的“复仇”之举,增添了几分理直气壮。

不过,更重要的作用是,至善禅师凝结众弟子走的仍是“结义”的路,“老禅师命他们各用红纸写列姓名,办备神福酒筵、香烛纸马,在关圣像前,拜为兄弟。日后彼此照应,如有负义为非,明神鉴察” [3]56,同门师兄弟犹须“拜为兄弟”,可见“师门”之不如“友盟”,这明显是受《水浒传》的影响所致,观其后五枚、至善、冯道德师姊弟三人的决裂,皎然可知。

2. 胡惠乾报仇

此事可谓是善恶各皆有报,且英雄不落案底,圆满告终。但胡惠乾之事未了,便又引伸出枝节。胡惠乾之拜入至善禅师门下学艺,本就是为了复仇,但武艺未成,通过不了“木人巷”的考验,于是私逃下山,回到省城,专以报仇为事,高悬“新会胡惠乾专打机房”灯笼,蓄意挑衅,打死 13 人。当时机房以锦纶堂为首作报官处理,南海县令周鸿宾体念胡惠乾是个孝子,有心息事宁人,两免究办。

事件本应到此告一段落,但胡惠乾心有未足,依旧我行我素,甚至变本加厉,冲突未止,终于引起锦纶堂公愤,决议聘请高手,摆下擂台,与胡惠乾一决。锦纶堂方面先后聘请了牛化蛟、吕英布、雷大鹏三人出面,但都不敌胡惠乾而身死。

这三次擂台战,少林门人胜得并不光彩,尤其是谢亚福用“铁鸳鸯”暗器偷袭,更有失英雄行径。死者三人,皆为冯道德门下,其中雷大鹏更是雷老虎之子,因此,门户恩怨与家仇私恨绾结为一,孰是孰非,颇难论断,却开了后世武侠小说的先河。

冯道德连丧三徒,最后当然不得不出面。此时五枚师太又凭空插上一脚,以武功的优势强行将冤仇压抑下来。冯道德自忖不敌,最后仅以打断胡惠乾一臂、少林赔偿武当徒众家属银洋各一万元、打斋建醮超度、磕头认错,结束了这段公案。

在这段情节中,英雄以义气相结合,且意气用事,难免与国家律法相抵触,但双方行事基本上还是尊重朝廷律法的底线,甚至五枚教导方世玉、至善开示众门徒也以“留心学习目前所授工夫,将来可以效力皇家,以图出身”“只要你等此去,将来报效皇家,若得一官半职,上可以报国,下可以救民,他日封妻荫子,显我教门” [3]153为念,可见是书对“市井英雄”的期许终究还是脱离不了朝廷的制约,这与《万年清》的本旨是完全密合无间的。

不过,这些“市井英雄”显然是与侠客迥然有异的,姑不论胡惠乾之“以暴易暴”,未免有怙恶行凶之失,连三德和尚及洪熙官也有点看不下去,“再三劝胡惠乾不可过于滋事” [3]144,但毕竟“兄弟”情深,未免纵容。实则这些兄弟之所为,也难逃恶霸之嫌。

小说写道,五枚师太到广州访友,在海幢寺摆开梅花桩擂台以武会友之时,以童千斤、李锦纶为首的诸人竟不分青红皂白就上前捣乱,且秽言相向,真不知有何异于一般恶霸混混。

在作书人看来,方世玉“堕落”的因素之一,是交友不慎,误陷在“朋友之义”的陷阱中,其中胡惠乾是“负面典型”,在气质上,他比方世玉多了几分暴戾之气。他是个孝子,因父亲被织机坊的工人害死,而亟欲报仇。

当他以弱者姿态出现的时候,方世玉挺身相助,并与之同投至南少林至善禅师门下,成为亲密的师兄弟;但在他苦练武艺,并习得独门技艺之后,蓄意寻仇,且手段毒辣,咄咄逼人,颇有“以其人之道还治其人之身”的意味,同时更怙恶不悛,摇身一变,成为欺凌弱者的强人。

依方世玉锄强扶弱、好打抱不平的性格,胡惠乾显然应是他帮扶的对象,但就在此处,方世玉缺乏理性制约的缺点也完全暴露出来,他既然接纳了胡惠乾的交谊,就不得不受到朋友道义的束缚,而自始至终予胡惠乾肯定的支持。

最后,以气焰未免过于嚣张的胡惠乾为代表的“市井英雄”,终于惊动了“仁圣天子”,与方世玉等玉石俱焚。

当初锦纶堂中人,虽碍于少林弟子的强势不敢表示异议,其实心中甚是不服。于是,当时负责邀约武当高人的白安福,经此挫折,发愤图强,弃文习武,考中了武进士,被点为蓝翎卫士,亟思报此大仇,故上报朝廷,请旨允许为织机坊工人建醮致祭。未料此时胡惠乾竟“仍在西禅寺开设武馆,终日闯祸招灾,恃强凌弱,晚间出入,手提专打机房灯笼。

附近居民,人人畏惧,个个心慌,兼之聚集狐群狗党,任意横行,殊无忌畏” [3]396,居然率众前去拆棚毁醮,并折辱白安福等人。于是,白安福联结了广东同科进士,递上公禀,要求广州官府暗中侦拿胡惠乾。两广总督曾必忠派捕头方魁等查办此事,方魁心知武艺不如胡惠乾,故献计邀聘吕英布的结义兄弟、峨眉山白眉道人的徒弟马雄出面。

在这一阶段,织机坊中人与官府正式联结,对已逐渐显现出恶霸行迹的胡惠乾进行正面对抗,“市井英雄”终将面对其悖逆于当朝律法的无情镇压。

当时,方魁奉派前往四川邀聘马雄,中途遇见高进忠,并拜见乾隆皇帝,得到了“奉旨”查办的命令。胡惠乾闻知方魁欲聘请马雄与他作对,含怒前往方魁家寻衅,打死方魁次子方兴,连同方魁妻子与两个小孩都不放过。

曾必忠遂下令派兵围住西禅寺,欲一网打尽少林诸人。此时高进忠奉旨来到广州,曾必忠委由高进忠全权筹划。高进忠攻打西禅寺,以“雨打残花”破解了胡惠乾的“花刀”,击杀胡惠乾,并杀了三德和尚。胡惠乾之子胡继祖逃往泉州,欲请至善禅师为父报仇。

3. 大破少林寺

胡惠乾身死,但事件仍余波荡漾,且掀起更大的波涛。至善禅师欲为胡惠乾报仇,下了战书,而方魁亦请动白眉道人及马雄下山,并由白眉出面,邀约了五枚师太及冯道德一同前往,先发制人。而朝廷在乾隆御旨下,也由军机处派遣曾在嘉兴协助过乾隆的鲍龙、洪福前往广东协助高进忠。

一场大战后,白眉击杀至善,五枚踢死方世玉,洪熙官、郑亚红、林亚胜等徒弟皆死。这一场“少林门徒”与“朝廷官军”的对决,胜负之数,早已是未卜而可知的了。作书人既以《圣朝鼎盛万年清》为书名,用意在凸显“仁圣天子”如何以他的智慧、道德以及他所象征的律法权威,将一切有可能造成社会混乱危机的因素重新加以巩固,使整个社会恢复常态。

在此情况之下,尽管方世玉的性格、行事皆尚有可取之处,但在更高一层的顾虑之下,也不得不将之视为一个乱源,而纳入“仁圣天子”欲重整的对象之中。

因此,方世玉原来的形象,据作书人的设计,应是“负面典型” ——藉一个原本可能向上发展的人物,因种种缘故而逐渐堕落的过程,寄寓劝戒警惕的意旨。故方世玉最终的下场,被安排成死在当初他打擂台时曾经救过他一命且对他爱护备至的五枚师太脚下。

这样的安排,是相当令人错愕的,五枚的性格在此作了一个大翻转,冯道德也突然“改邪归正”起来,明显是因作者前后不一所致。值得注意的是,少林寺虽被破,但却未遭到焚毁的大厄,反而特别强调“少林寺不必焚毁,另召高僧住持” [3]551,作书人之所以如此刻意,反而佐证了“火烧少林寺”的传说在闽、广二地的普遍流播。

以现存史料来看,嵩山的少林寺固然曾遭火劫(最少大业末、民国石友三两次),但肯定都与清廷无关,即便传说为真,也应该是福建的少林寺,即南少林。虽然究竟此一少林寺位居何处,何时为清廷纵火焚烧,众说纷纭,迄无定论,甚至到目前为止,成为福建众多县市据理力争的焦点,但是无碍其成为以后“广派武侠”小说的焦点。

从《万年清》对方世玉、胡惠乾、少林师徒,乃至敌对的武当冯道德、白鹤山五枚及峨眉山白眉道人的描摹上,义气相结、快意恩仇,才是其中恩怨缠结的主因,这正是“市井英雄”最重要的行为模式,尽管在整体结构上,颇有点类似俞万春之写《荡寇志》一样,但却也扭曲了其中原有的元气淋漓的特色,英雄尚未能独立成长,成为“千山我独行”,勇于承担更艰巨任务的侠客。

(三)《万年清》的武侠特色

尽管如此,我们还是不难察觉到《万年清》隐隐然对其后武侠小说的重大影响。其中最重要的启发,可以归纳成两大端,一是对“武艺”的渲染,二是“门户之争”的成形。

古典说部中,对侠之武技的摹写,唐人传奇以道术为渊薮的“剑侠”,如聂隐娘,曾经展示过许多“出神入化”的特异功能,对民国以后平江不肖生、还珠楼主的武侠小说都颇有影响,但走的是神怪、玄幻一路。

宋代以后的侠客,武艺逐渐平实化,但摹写不多,主要都是在强调侠客如何展现武艺击倒对手,而通常对敌手只是简单带过,如《清平山堂话本》中的《杨温拦路虎传》,仅简单提到“山东夜叉”“秃尾虎”“细腰虎”“拦路虎”等人物的绰号,武技仅“杨三是行家,使棒的叫做腾倒,见了冷破,再使一合。那杨承局一棒劈头便打下来,唤做大捷” ,几个专有名词而已,《警世通言 • 赵太祖千里送京娘》中,号称“一条棍棒打出大宋十四军州”的赵匡胤,武艺高强,而打斗场面的摹写,不过如此:

公子隐身北墙之侧,看得真切,等待马头相近,大喊一声道:“强贼看棒!”从人丛中跃出,如一只老鹰半空飞下。说时迟,那时快,那马惊骇,望前一跳。这里棒势去得重,打折了马的一只前蹄。那马负疼就倒,张广儿身松,早跳下马。背后陈名持棍来迎,早被公子一棒打翻。张广儿舞动双刀,来斗公子。公子腾步到空阔处,与强人放对。斗上十余合,张广儿一刀砍来,公子棍起,中其手指。广儿右手失刀,左手便觉没势,回步便走。公子喝道:“你绰号满天飞,今日不怕你飞上天去!”赶进一步,举棒望脑后劈下,打做个肉饱。可怜两个有名的强人,双双死于一日之内。正是:三魂渺渺“满天飞”,七魄悠悠“着地滚”。[8]226

《水浒传》里摹写武松醉打蒋门神的场面,则是:

“蒋门神”见了武松,心里先欺他醉,只顾赶将入来。说时迟,那时快,武松先把两个拳头去“蒋门神”脸上虚影一影,忽地转身便走。“蒋门神”大怒,抢将来﹔ 被武松一飞脚踢起,踢中“蒋门神”小腹上,双手按了,便蹲下去。武松一踅,踅将过来,那只右脚早踢起,直飞在“蒋门神”额角上,踢着正中,望后便倒。武松追入一步,踏住胸脯,提起这醋钵儿大小拳头,望“蒋门神”脸上便打。原来说过的打“蒋门神”扑手:先把拳头虚影一影,便转身,却先飞起左脚,踢中了,便转过身来,再飞起右脚。这一扑有名唤做“玉环步,鸳鸯脚” —这是武松平生的真才实学,非同小可。[10]

《万年清》此书,在有关“武”的摹写中,比重显然增多不少。侠客行侠仗义,非武艺高强不行,故一开始,作书人就从“武艺”上赋予了方世玉成为英雄的外在条件。

书中说他自满月起,就由精擅武功的母亲苗翠花为他以“鈇醋药水,匀身洗浸,次用竹根、柴枝、铁条,着层换打,使其周身筋络骨节血肉,坚实如铁一样” [3]35,并自小苦练武功,十四岁而已,就“十八般武艺件件皆精”。而胡惠乾本是体气柔弱的小白脸,虽进入少林至善门下习武,但要艺成下山,则必须通过“木人巷”的考验:

只是本寺向来规矩,所有入门学艺诸徒,均要工夫十足,学满十年,打得过这一百零八度木人木马,由正门直出,方准放行。始不辱没少林寺传授声名。若被木人打倒,必须再行苦练,总以挡得木人为例。[3]136

《万年清》格外强调“习武的历程”,“一百零八度木人木马”其实也有来历,清代采蘅子在《虫鸣漫录》的一则故事中提到:

寺规:然来学者,由别门入,出则须由大门。大门有四僧守之,须斗胜方出。二门则四马猿,持兵,亦能斗。二门内有巷,列木人十八,地设伏机。步入其中,机发而木人持械乱击。[11]

小说对方、胡两位武艺的习练过程如此郑重其事,可以说为后来以“武”领衔的武侠小说开了先河。不仅如此,书中对各种拳术、功法、器械的重视,也是前所未见的。书中细腻摹写了不少如“骑虎钻心”“银龙探爪”“蜻蜓点水”“鬼王拨扇”等武功招式,并有“阴阳童子脚”“花拳”“八卦蝴蝶掌”“罗汉五行拳”之类的武学名目,甚至出现了“九环剑靴”“铁鸳鸯”等暗器。

此外,后世武侠小说里的内功、点穴也开始隐隐现身,如第七十四回白眉道人与至善禅师的决斗,就是以“内功”取胜的;而第七十一回中,马雄“两指认定谢亚福两肩窝、两腿肘这四个穴道上,点了几点,谢亚福虽不致丧命,但从此即成废人,只能吃饭,不能工作了” [3]532,赫然就是后来武侠小说常见的“点穴”。尤其是一招一式的对打,更是热闹激烈,姑举两段为例:

只见胡惠乾左脚曲起,右手挡在头顶,左手按住右腰,使了个“寒鸡独步”的架式。高进忠一见,就将身子一偏,左手在胸,右手在膊之上,腾身进步,将右手从后面圈转阴泛阳的一拳,使了个“叶底偷桃”,去破胡惠乾的“寒鸡独步”。胡惠乾一见,将身子一侧,起左脚掀开他的拳头,右手趁势还他一下。高进忠赶着让过,即使了个“毒蛇出洞”,向胡惠乾劈心点来,胡惠乾看得分明,也即使了一个“王母献蟠桃”,托将开去;高进忠又换了个“鹞子翻身”,又复扑转过来,登时双手齐下,又改了个“黑莺圈ㄚ掌”,胡惠乾即望下一蹬,把头向左偏过,他的双掌,趁势使个“金刚掠地”,将右腿旋转过来。高进忠又改了个“泰山压顶”,认定胡惠乾脑门打下。两个人就在大殿前、院落以内,你来我往,脚去拳来,一个如穿花蝴蝶,一个似点水蜻蜒,足足打了一百余回合,不分胜败。(第六十三回) [3]489-490

此时至善见手中刀被他打落,也不去拾刀,当即一拳认定白眉劈空打来,白眉便举手相还。二人又使其拳脚往还。只见白眉第一着用了个“老鹰探爪”,顺势双手齐下,向至善两太阳穴点进。至善急转身,用了个“鹞子翻身”,让开了“老鹰探爪”,顺势一腿,名为“棒打双桃”,白眉即将双足一顿,离地有五六尺高,躲过“棒打双桃”,顺手就是“泰山压顶”,向至善天灵盖压下。至善急急的向前将身子一纵,变为“蜜蜂进洞”,将“泰山压顶”让开,急转身使个“狂风扫落叶”,白眉也就用个“疾雨打残花”。至善复使了个“叶底偷桃”,白眉又用了个“风前摆柳”,两个人真是棋逢敌手、将遇良材,不分胜负。(第七十四回)[3]545-546

作书人显然也是颇精通武艺的,故写起来颇为逼真,从这点来说,《万年清》真可以说是武侠小说最早的源头了。

不仅如此,《万年清》也隐隐点出了后代武侠小说的“门户之争”。自从明末清初学者黄宗羲在《王征南墓志铭》中将天下武学区别为“外家”(少林)、“内家”(武当)以来,尽管黄宗羲于文中颇刻意高抬“武当内家”的地位,但从后代的武术发展而言,“少林拳”的声

势及威望显然始终屹立不摇;而更重要的是,这是就“家数”来分,而非就“门派”来分的,这一点,从成书于道光末年左右的《儿女英雄传》第六回“雷轰电掣弹毙凶僧,冷月昏灯刀歼余蔻”中可以看得出来:

列公,打拳的这家武艺,却与厮杀械斗不同,有个家数,有个规矩,有个架式。讲家数,为头数武当拳、少林拳两家。武当拳是明太祖洪武爷留下的,叫作内家;少林拳是姚广孝姚少师留下的,叫作外家。大凡和尚学的都是少林拳。[12]

姑不论其所说的“渊源”是否正确,但分明以“家数”为言,而非论“门派”;天下和尚不计其数,所学“都是少林拳”,而未必尽出于嵩山(或莆田)的少林寺,这是非常清楚的。

《万年清》中,除了少林和武当外,又别出一峨眉,尽管全书无一与“派”字系联,而且五枚、冯道德、至善其实“同门同道” ,源出于白眉道人的,是师兄弟关系,只是白眉道人在峨眉山修真,冯道德(道士)则入武当山,五枚修行于白鹤寺,至善则在福建少林寺,书中屡以此四人为“少林一派”(指宗派,非门派),换句话说,其实这完全是因为偏心袒护所酿成的师兄弟“阋墙之争”,而非“门派”的对立—既无峨眉派,亦无武当派,当然更没有所谓的“少林派”。

但是,既已初分门派,又相互对立,则也滥觞出未来江湖中门派鼎立的趋势,经由“广派”作家推波助澜,终于在金庸的手上大功告成。

不过,《万年清》尽管在“武”的方面对后来的武侠小说有极重要的启发,但是以方世玉、胡惠乾为主的“市井英雄”,尚未尽脱草莽气息,犹待临门一脚,将之送入“侠客”的层级。

关键词: